4- Glosse

.

Nota esegetica 1 La veridicità dei fatti storici

Qualunque libro di storia si abbia tra le mani non è in realtà "storia", ma storiografia.

La storia è la successione dei fatti effettivamente accaduti nelle loro specifiche modalità, mentre le storiografie sono quello che di essi "raccontano" i libri di storia; che possono essere errati, ideologici, parziali e comunque partono sempre da un inevitabile punto di vista. La realtà, lo svolgimento preciso dei fatti narrati non possono più essere raggiunti.

Fra i vari criteri per accertare, solamente "accertare", se un fatto è effettivamente accaduto abbiamo il "senso" che quel fatto ha lasciato. Ci spieghiamo con un esempio basato sulla filosofia di Husserl.

Nei libri di storia scolastici, che in effetti sono anch'essi storiografie, veniamo a sapere che Giulio Cesare dopo avere conquistato le Gallie (Francia) tornando a Roma (50 a. C) attraversa il Rubicone... E ancora oggi se ne parla per indicare una scelta radicale; magari aggiungendo la famosa battuta: "Alea jacta est" .

Il Rubicone è un torrentello che sfocia nel mare poco più a sud di Cesena, per la maggior parte dell'anno asciutto; e quando lo si attraversa sull'Adriatica si fatica a notarlo.

Ma per arrivare fin lì Giulio Cesare ha dovuto attraversare fiumi molto più larghi, pericolosi e profondi. Pensiamo ad esempio al Rodano, al Ticino, al Po, ecc., per guadare i quali il suo esercito ha dovuto impiegare giorni e giorni e forse settimane. Eppure di quei fiumi... neanche una parola. Come se non ci fossero stati. Del Rubicone, che hanno attraversato a piedi asciutti e senza scendere da cavallo, ne parlano tutti i libri. Come mai?

Avendo attraversato il Rubicone senza congedare l'esercito, Cesare è automaticamente diventato nemico di Roma, l'esercito è un esercito invasore nemico, Pompeo fugge da Roma, il Senato cerca di organizzare una difesa e inizia una guerra civile che andrà avanti per qualche anno. La Repubblica è praticamente agonizzante e di lì a poco nascerà l'Impero Romano. E il Rubicone resta là al suo posto, quasi sempre in secca! Però da lì è partito tutto!

Non sappiamo se quel giorno piovesse, o nevicasse se fosse in piena o asciutto, ma è sicuro come l'oro che lo abbia attraversato e noi oggi ne parliamo, non perché lì ci fossero le telecamere, ma per il grande "senso" che ha lasciato nei contemporanei e in tutti quelli che sono venuti dopo. Oggi impropriamente potremmo dire che diventato un "simbolo".

Da qui un criterio per verificare la veridicità di fatti storici: "non c'è fatto senza senso, non c'è senso senza fatto".

Se non c'è senso i fatti si perdono perché non interessano a nessuno e così non diventano "storia". Come gli altri fiumi attraversati da Cesare.

Se c'è senso i fatti sono ricordati e diventano storia anche se al momento se ne sono accorti in pochi o sembravano irrilevanti.

Applicando questo criterio ai testi biblici, dobbiamo dire che essi non sono relazioni cronachistiche di avvenimenti, ma sono racconti di fatti lontani e confusi, che uomini di diverse generazioni hanno ritenuto importante "raccontare" ai loro figli e tramandare poi alle generazioni successive perché dotati di grande senso: per chi li raccontava e per chi li ascoltava.

Riferendoci al libro di Esodo, lo svolgimento particolareggiato di quell'evento si è perduto nella trasmissione fra le generazioni, ma è rimasto un nucleo fondamentale perché dotato di un grande senso: "un gruppo di schiavi guidati da un principe egiziano decaduto è riuscito a fuggire e i soldati che li hanno inseguiti sono annegati nel mare". Se fosse giovedì o domenica, se piovesse, se Mosè fosse alto 1,80 o 1,60 sono dati non tramandati perché privi di senso.

Poi questo nucleo originario si arricchito di racconti che avessero senso per quelli li ascoltavano magari centinaia di anni dopo. Per esempio, agli ebrei che tornano da Babilonia dopo 70 anni di esilio e probabilmente sono ormai solo i figli dei deportati, che trovano Gerusalemme ridotta ad un cumulo di rovine, cosa gli racconti? Gli dirai: guarda cos'hanno fatto i nostri padri fuggiti dall'Egitto che hanno dovuto vagare per quarant'anni prima di potere entrare in questa "terra dove scorre latte e miele. Loro sì che sono stati coraggiosi". Cioè, cercherai di infondere loro fiducia e speranza per un nuovo futuro. Più esattamente, riprenderai le tradizioni relative all'esodo dall'Egitto e le "risignificherai" per la loro situazione. Cioè, un racconto del passato attualizzato nell'oggi.

È la stessa cosa che facciamo noi quando leggiamo la Bibbia e poi ci chiediamo: cosa mi dice questo brano oggi?

Ecco, questo è il modo in cui nascono le diverse tradizioni o documenti o storiografie bibliche.

Nota esegetica 2 Storiografie bibliche

(Estratto sintetico da: G. Borgonovo, Il testo biblico: per un approccio scolastico, SEI, 24-ss; al quale è opportuno riferirsi per un quadro più completo della composizione e struttura della Bibbia).

Nel 1750 Jean Astruc (1750), medico personale di Luigi XV di Francia, (non esegeta, ma medico) ebbe un'idea che modificò pesantemente gli studi biblici. Osservando che in alcuni testi Dio era chiamato Elohim e in altri JHWH (il nome scritto per esteso è Jahwhè, ma l'uso ebraico e cristiano che non vuole pronunciare invano il nome di Dio lo sostituisce con "Signore" come fanno le nostre Bibbie) pensò che ciò fosse dovuto all'accorpamento di due documenti distinti e cercò di separarli ricostruendo i due testi originali. Egli chiamò la prima narrazione Elohista, la seconda Jahwista, termini rimasti nel vocabolario corrente.

Quello che conta è il principio: "esistono dei documenti precedenti che un copista ha messo insieme". Nasce così la"teoria documentaria". Su questa pista si sono mossi gli esperti e senza analizzare le vari fasi, arriviamo al 1880 quando la critica riconosce gli studi di J. Wellhausen (1880), il quale dimostra che i documenti originali sono quattro: lo Jahwista (J), l'Elohista (E), il Deuteronomista (D) e il sacerdotale (P), (dal tedesco Priestercodex).

La prosecuzione degli studi e la vivisezione dei testi portò ad individuare altri documenti per cui gli esperti parlavano di J1, J2, J3, o D1, D2, ecc.

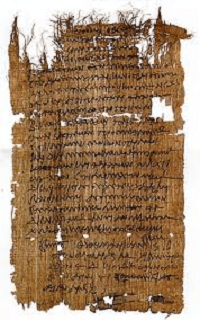

Si pensi che un famoso commento di Esodo del 1961 usava sei diversi tipi di caratteri in modo da potere riconoscere subito a quale tradizione appartenesse ogni versetto (G. Azou, Dalla schiavitù al servizio, EDB). Forse si coltivava l'idea che più si andava indietro cercando gli strati più antichi si arrivasse ad una "verità più vera".

Poi però, si recuperò l'importanza della trasmissione orale dei racconti prima della loro trasformazione in documenti scritti, accreditando loro una maggior antichità. Così la "teoria documentaria" viene in parte abbandonata e si pensa ad una crescita della storiografia antica come tanti strati di tradizione che si sono venuti sedimentando attorno ad un nucleo narrativo più antico e scarno.

Negli ultimi decenni la teoria documentaria è stata messa in crisi, ad esempio, non ha senso parlare di un documento Jahwista ed Elohista, in quanto, per la storia premonarchica, si avrebbero solo materiali frammentari e dispersi, uniti in narrazione solo molto tardi da una mano deuteronomista. Per cui il discorso è alquanto complesso e a noi non interessa più di tanto. Tuttavia ogni storiografia ha delle caratteristiche proprie che possono aiutare la comprensione della Bibbia; ne vediamo alcune.

Storiografia jahwista (J)

L'opera di J è considerata la storiografia più antica e collocata nel periodo davidico-salomonico (X-IX secolo a. C.) e sarebbe un teologo-storiografo della corte gerosolimitana che, partendo dalla creazione (Gn 2,4b ss), voleva dare un fondamento unitario alle tribù unite in un solo regno a seguito delle guerre di Davide, e quindi giustificare l'istituzione monarchica davidica, presentandola come compimento delle promesse e delle benedizioni patriarcali.

Storiografia Elohista (E)

Questa storiografia E è un problema perché al di là delle affermazioni della prima ora è diventato molto forte il dubbio che non debba essere pensata come opera a sé, ma piuttosto da considerarsi come aggiunta o modificazione dello J. Buona parte degli studiosi oggi preferisce parlare di un complemento di J.

L'Elohista si ritrova qua e là nelle narrazioni del Pentateuco e ciò spiegherebbe la difficoltà di definire con precisione il suo arco narrativo. Normalmente viene datato nell'VIII secolo a.C. ed ambientato nel regno del Nord, in quanto riecheggia tematiche della predicazione profetica settentrionale.

Storiografia deuteronomista (D)

L'opera deuteronomista, facilmente decifrabile a livello di vocabolario, di fraseologia e di interessi teologici, è di ampio respiro storico ed è decisiva per la ricostruzione del periodo monarchico.

Il nucleo ideologico generatore lo troviamo nella riforma di Giosia (621a.C.). Viene trovato nel tempio un rotolo della legge (2 Re 22) che era stata dimentica, da cui "Seconda legge: " deuteros nomos"; la storicità del ritrovamento è molto discussa, ma è verosimile. Sta di fatto che attorno a questa "seconda legge" si forma l'opera teologica del Deuteronomio. Essa subisce revisioni e ampliamenti subito dopo la caduta di Gerusalemme per mano di colui che viene chiamato deuteronomista (sigla dtr).

A partire da questo nucleo teologico, il dtr vuole spiegare il perché della caduta di Gerusalemme e dell'esilio. Per questo rilegge tutta la storia, dall'insediamento nella terra promessa al momento in cui scrive.

Il suo racconto si conclude con l'esilio (585 a. C) e questo dovrebbe essere grosso modo il periodo di composizione. La tesi teologica è il rispetto del primo comandamento (Non avrai altro Dio fuori di me) e la centralizzazione del culto a Gerusalemme. Essa diventa il metro di giudizio per tutto il periodo. Qui sta anche la spiegazione della caduta di Gerusalemme e dell'esilio (2 Re 17,7-41): prima Israele e poi Giuda hanno tradito l'alleanza con JHWH, seguendo altri dèi e costruendo altri santuari oltre a quello di Gerusalemme. Per questo JHWH si adirò molto e si allontanò dal tempio così Gerusalemme potè cadere nelle mani dei nemici (Ez 10,18-22; 11,22-25)

L'opera dtr copre ben sei libri, oltre al Deuteronomio che originariamente fungeva con molta probabilità da introduzione: Giosuè, Giudici, 1 e 2 Samuele, 1 e 2 Re.

Storiografia sacerdotale (P)

La mano di questa scuola è facilmente distinguibile a partire dallo stile omogeneo e dagli interessi teologici che la guidano. Al tempo dell'esilio si fa risalire una prima stesura della storia detta "sacerdotale" (in tedesco Priester) proprio a causa dello spiccato interesse per le cose che riguardano il culto, il santuario, la circoncisione, il sabato e le leggi, che permettevano di mantenere la propria identità in un periodo di dispersione e frammistione agli altri popoli.

La caduta della monarchia e la tragedia dell'esilio imponevano la necessità di una rilettura della storia: le promesse e l'alleanza antica sembravano non avere più senso e il popolo era caduto in uno stato di indifferenza e delusione. C'era bisogno di un risorgimento, (cfr. Ez 36-37), che rileggesse la storia passata lasciando cadere quegli aspetti troppo materiali, per ridare fiducia e speranza ad un popolo distrutto.

A partire dalla creazione, P mostra il progressivo svelarsi di Dio: a tutta l'umanità come Elohim (= Dio), ai padri come El Shaddaj (= Dio del deserto o della montagna? Spesso tradotto come Dio onnipotente) e infine a Mosè come JHWH. Da questo momento in poi la "Gloria di Dio", in ebraico: "Kavod", abita in mezzo al suo popolo nella "Tenda": essa diventa il centro della vita del popolo d'Israele e l'accompagna in tutta la sua peregrinazione fino al traguardo della "Terra della promessa". Un messaggio di grande fiducia e speranza per coloro che, con l'esilio, sembrava avessero perso la terra materiale.

Questa tradizione ebbe ampliamenti di un certo rilievo nel periodo postesilico: fu il momento in cui il gruppo dei sacerdoti rimpatriati a Gerusalemme tentò di ripristinare e organizzare la nuova società teocratica, creando la coscienza di Israele come «popolo santo, nazione di sua conquista, regno di sacerdoti ». Gli ampliamenti riguardano soprattutto la sfera del culto (sacrifici, problemi di purità, il concetto di sacro) e la professione sacerdotale. Ma non mancano sezioni che riguardano la ridistribuzione della terra: sono sezioni che si ritrovano nella parte finale del libro dei Numeri.

Storiografia cronistica

I due libri delle Cronache e i libri di Esdra-Neemia rappresentano un ultimo tentativo storiografico presente nella tradizione biblica. Si discute molto del progetto unitario di questa opera storica. Senza entrare in questo problema complesso, possiamo dare i risultati accolti dalla maggior parte degli studiosi.

All'inizio del III secolo a. C., quando ormai la Giudea era nella sfera dell'impero ellenistico, uno storico (o una scuola) tenta di spiegare il proprio presente, rileggendo la storia antica. Per il periodo monarchico l'unico materiale a disposizione era la storiografia deuteronomista; per il periodo postesilico ci si rifèrì alle memorie di Neemia e alle tradizioni su Esdra, già in qualche modo conosciute.

Tre interessi particolari hanno guidato il cronista a rileggere il passato: la speranza messianica, il metro di giudizio sapienziale della retribuzione divina e la passione per il culto e in genere per la città di Gerusalemme, contro lo scisma samaritano. Dietro questa storiografia, s'intravede in filigrana la costante professione di fede che "Dio è con noi". Essa sola è capace di tenere viva quella speranza nazionalistica cui tenacemente si aggrappa il "resto d'Israele" che abita a Gerusalemme e nei dintorni, legato al tempio e al suo culto.

Nota esegetica 3

La complessità del Pentateuco

La presa di coscienza critica delle diverse storiografie, trattate nella nota esegetica 2, ci permette ora di comprendere meglio anche la complessità redazionale dei primi cinque libri biblici.

In un contesto precritico si riteneva che tutto il Pentateuco fosse stato scritto materialmente da Mosè senza fare troppi distinguo, e si pensava poi all'autore come uno scrittore che a tavolino scrive una sua opera.

La critica letteraria, con l'analisi delle diverse fonti o documenti, fece emergere la complessa storia della formazione di questi libri. Dapprima, reagì contro l'affermazione di Mosè autore del Pentateuco, applicando però ancora un concetto inadeguato di autore. Poi si moltiplicarono gli autori, aggiungendo la figura di un "redattore" finale, vale a dire un compilatore, normalmente considerato distratto e incapace di tessere perfettamente gli scritti che aveva tra le mani per giustificare le ripetizioni e tutte le incongruenze del testo.

Nello stesso tempo la considerazione della storia della tradizione orale, antecedente alla trasmissione del testo scritto, contribuì a spiegare il carattere frammentario e talvolta contraddittorio di alcune narrazioni antiche prima ancora della loro redazione scritta. Questa attenzione, già avvertita da H. Gunkel agli inizi del '900, non fu subito recepita e solo negli ultimi decenni sta producendo risultati degni di nota. In questa luce, più che di fonti, o documenti, si preferisce parlare di "tradizioni", le quali si sarebbero progressivamente sedimentate e arricchite lungo la storia dell'antico Israele, non sempre in vere e proprie opere a sé stanti.

L'attenzione alla fase pre-letteraria di un testo permette di vagliare con più equilibrio quei criteri invocati per l'attribuzione dei testi alle diverse "tradizioni" che ovviamente si sono ridotte di numero rispetto alle valutazioni precedenti.

Senza voler essere troppo rigidi nella loro applicazione si possono indicare alcuni criteri utili ad identificare le diversi tradizioni.

1- lo stile e il linguaggio;

2 - l'uso dei nomi divini (JHWH, Elohim, El Shaddai);

3 - le contraddizioni e le incongruenze;

4 - i duplicati e le ripetizioni;

5 - le diverse prospettive teologiche.

Al punto in cui ci troviamo nella ricerca possiamo dire che:

• è più facile identificare la mano deuteronomista (dtr) e sacerdotale (P); per il resto il lavoro diventa molto più ipotetico;

• l'attribuzione dei testi a J, E, D e P è una semplificazione di quel lungo processo tradizionale, il quale talvolta rimane imprecisabile proprio a causa della fase orale della trasmissione.

• questo lavoro critico non deve mirare all'inutile sforzo di ricostruire un "originale", magari mai esistito nella forma ipotizzata, ma a prendere coscienza della particolare complessità della formazione del testo che ora possediamo.

È questo testo I'oggetto dell'interpretazione. Noi dobbiamo interpretarlo nella forma e nella struttura in cui oggi si dà. La ricostruzione della storia della tradizione non deve scomporre e frantumare la redazione finale del testo, ma

deve rendere consapevole l'interprete della complessità di una narrazione, che è talvolta incongruente, cade in contraddizione o è duplicato di altri racconti.

Nota esegetica 4

I generi letterari

Quando uno studioso racconta dei fatti storici anche se cerca di essere rigoroso, "neutrale", inevitabilmente parte da un punto di vista e quindi si ha una "storiografia". Se poi il racconto non è fatto da uno storico, ma da persone che hanno altre funzioni la narrazione assume tonalità relative al compito svolto dal narratore. Sia ha così un genere letterario.

Ci spieghiamo brevemente con un esempio. Ecco come viene raccontato il medesimo incidente stradale.

1) Un testimone oculare all'amico: «La miseria che cosa ho visto! Ecco, ero in via Giulio Cesare, me ne andavo dritto per la strada, quando sfreccia a rapidità sbalorditiva un ciclista. Penso: "Ti spacchi la testa"! Nello stesso momento, crac! il ciclista vola per aria...».

2) Il verbale della polizia: «Il 3 aprile 1971, di pomeriggio, alle 17.07, N.N., nato il 12 agosto 1954, residente in via Battisti n. 55, percorreva con una bicicletta marca "Legnano" via Giulio Cesare in direzione di piazza Marconi. Su detta bicicletta non si sono potuti riscontrare difetti...».

3) Il sermone del parroco: «Cari fratelli! C'è una persona che vuol arrivare in un determinato posto in un preciso momento. Ha fatto bene i calcoli, arriverà per tempo. Basta darci dentro. Balza sulla sua bicicletta. Ma, nel viaggio, ecco un'ombra venire da destra! Quell'uomo cade e resta a terra ferito. Il suo piano è andato all'aria. Così, cari miei, è la vita umana...».

A prima vista viene da chiedersi: ma quelli parlano tutti della stessa cosa?

Sì, narrano tutti la stessa cosa, ma devono usare "generi letterari" differenti.

Allora possiamo dire che il genere letterario è la forma, la struttura che il testo assume in conseguenza del panorama di interessi dell'autore, del suo punto di vista, del suo linguaggio, del modo con cui descrive un fatto, nonché dei destinatari del racconto. Questo non significa che la verità sia altra rispetto al racconto, ma che la verità narrata non è mai il tutto di quel fatto, e che bisogna scavare ulteriormente se si vuole trovare qualcosa di più.

Nell'esempio riportato, oltre a quanto detto dai tre narratori, ci si può chiedere: il ciclista come avrà raccontato quell'incidente a sua moglie? come l'ha riferito agli amici del bar? come la moglie l'ha detto alle sue amiche? E chi più ne ha più ne metta.

Questo dice che lo stesso evento raccontato da persone diverse in ambiti differenti produce comprensioni altrettanto differenti. Non solo: Se nello stesso ambito cambiano gli uditori si avranno interpretazioni diverse dalle precedenti.

La critica letteraria ci ha reso attenti a distinguere il "genere letterario", riflettendo sulla relazione di un certo modo di narrare e la finalità propria del racconto all'interno dell'ambiente vitale (Sitz im Leben) in cui esso è stato narrato e tramandato.

Così in quell'esempio si tratta sempre dello stesso episodio, ma la finalità e l'ambientazione del racconto permettono di capire il diverso interesse manifestato dalle tre narrazioni per l'esattezza dei particolari.

Il racconto concitato dell'amico vuole sorprendere e quindi tende ad enfatizzare i particolari. L'asettico verbale che la polizia deve redigere ha il compito di segnalare tutte le circostanze dell'accaduto nel modo più preciso possibile. L'intento moralistico del predicatore non è per nulla interessato ai particolari, ma rende l'accaduto un caso esemplare per la sua tesi da dimostrare.

Ora, la Bibbia è una sorgente di generi letterari diversi. Le cose da raccontare sono talmente importanti che i diversi narratori sono stati indotti a potenziare il linguaggio usando i diversi generi letterari disponibili e creandone di nuovi per cercare di esprimere il mistero delle azioni di Dio nella storia.

In questa sede è possibile esaminare tutti i generi letterari biblici; ne vediamo solo alcuni che interessano il libro il Pentateuco ed in particolare Esodo, perché nella lettura dei testi non si prenda tutto "alla lettera".

L'eziologia

L'eziologia è la ricerca di una spiegazione di qualche particolare fenomeno che desta stupore. Il vocabolo deriva dal greco aition, causa, e logos, discorso, indagine, spiegazione. È un genere di racconto popolare, che non sente la difficoltà di mescolare realtà a fantasia. Proprio per questo motivo i racconti più antichi, che risalgono al periodo della trasmissione orale, sono ricchi di eziologie. Il valore dell'eziologia sta nella descrizione di come è una realtà, più che nell'esattezza scientifica della sua spiegazione.

Ad esempio in Gs 6 viene narrata la caduta di Gerico nelle mani di Giosuè e come le mura crollarono al suono delle trombe insieme all'urlo di guerra degli ebrei; una descrizione più liturgica che militare. Questo fatto è cantato ancora oggi da un celebre spiritual negro-americano (Joshua fit the battle of Jerico), che certamente ha dato molta speranza a diverse generazioni che hanno vissuto in condizioni di oppressione.

Però le ricerche archeologiche hanno mostrato che le mura di Gerico erano cadute qualche millennio prima dell'arrivo degli ebrei. Ma quelle mura mastodontiche, fatte di massi ormai rotolati a terra, hanno indubbiamente stupito gli ebrei che avevano appena attraversato il Giordano e si accingevano a conquistare la Terra Promessa. Forse questa eziologia aveva lo scopo di infondere loro fiducia e speranza. Più tardi, a quelli vissuti nei secoli successivi, è servita sostenerli quando di tanto in tanto un invasore assediava le loro città.

Il messaggio era qualcosa del tipo: non è la forza del tuo braccio che ti salva, ma la potenza di Dio "che ha perfino fatto crollare le mura di Gerico semplicemente al suono delle trombe".

L'eziologia metastorica di Gn 1-11

È un tipo tutto particolare di racconto. Con essa si vuole dare una risposta ai grandi perché dell'uomo: il perché della creazione, di questa storia, il problema del male, il senso dell'uomo in rapporto a Dio. Così i saggi costruirono racconti su canovacci molto antichi e comuni all'area culturale dell'antico vicino oriente. Con essi si voleva spiegare l'oggi, non il tempo passato, utilizzando una metastoria invece che una metafisica. È infatti una caratteristica del pensiero biblico leggere la realtà sul versante storico più che sul versante essenzialista o dell'essere. Metastoria non vuol dire "astorico" o "al di là della storia", ma piuttosto "fondativo della storia", spiegazione della storia di sempre, in parallelo a metafisica che è il fondamento della fisica.

Per esempio: il sapiente si chiede perché tutti gli uomini peccano e la sua risposta è: perché fin dall'inizio hanno peccato a partire dai progenitori. E poi lo spiega, non con una teoria, ma con un racconto: quello del giardino Gn3.

Il racconto patriarcale

I racconti più antichi, quelli che si riferiscono al periodo patriarcale, prima della storia scritta, sono memorie di clan o di famiglia. Essi sono centrati su pochi elementi: nascita di un figlio, ricerca di nuovi pascoli, battaglie che, in effetti, sono semplici scaramucce tra pastori, azioni eroiche, ecc. Non si preoccupano della connessione con l'insieme della vita di un personaggio o dei rapporti con la "grande storia", che rimane alquanto imprecisata. Si pensi a molti racconti di Gn 12-50 e alle azioni eroiche del libro dei Giudici.

I racconti patriarcali non sono biografie e si potrebbero accostare alle moderne narrazioni di storie familiari come Beautiful o Radici, con la differenza fondamentale che il racconto patriarcale nasce da piccole unità narrative, tramandate e sedimentate nella memoria di un gruppo e magari accorpate a quelle di altri gruppi a seguito di matrimoni o alleanze. In questi racconti troviamo spesso l'elenco delle generazioni (toledot) che è un modo per rendersi conto e mostrare la propria identità. Passi il paragone: oggi abbiamo le carte di identità, gli antichi usavano la successione delle generazioni. Cosa non da poco perché potevano essere in gioco interessi quali possesso di terreni, diritti di pascolo, ecc.

La saga

La saga, come amano chiamarla gli studiosi dell'area tedesca in analogia alla loro tradizione, tende a rivestire il ricordo del passato con nuovi elementi appartenenti al mondo del narratore che e non teme di aggiungere anche elementi leggendari, come, ad esempio, il ciclo di Sansone nel libro dei Giudici.

La saga e il racconto patriarcale, a differenza dell'eziologia, nasce da un avvenimento originante reale percepito come significativo per il presente.

Per certi versi questi racconti costituiscono una memoria storica, ma da vagliare molto criticamente, perché il nucleo originario è ormai intriso di aggiunte, impressioni e significati che rendono molto difficile raggiungerlo.

L'arringa profetica (rib)

L'arringa profetica è la requisitoria che il profeta pronuncia a nome di JHWH contro il popolo o il re che hanno violato l'alleanza o alcuni contenuti dell'alleanza. Essa segue uno schema molto preciso che è quello usato nei rapporti diplomatici tra un re e i suoi vassalli o alleati. Quando il grande re veniva a sapere che un suo vassallo non si era attenuto alle obbligazioni dell'alleanza siglata, mandava un ambasciatore che, a nome suo, pronunciasse un discorso di accusa e un invito a rispettare le clausole del patto, altrimenti si sarebbero poste in atto le "maledizioni" con cui normalmente un trattato si chiudeva.

L'arringa iniziava con la "formula del messaggero": «Così dice il gran sovrano...». E dopo aver elencato i benefici ottenuti dal vassallo, lo richiamava al rispetto del patto, minacciando un'azione punitiva nel caso di ulteriori inadempienze o la rottura completa e la guerra.

Analogamente le arringhe dei profeti iniziano con la "formula del messaggero": "Così dice JHWH..." e poi si entra nei particolari chiamando in giudizio i testimoni, esponendo le minacce, le maledizioni e, in genere, sempre in vista di una riformulazione del patto. Anche se non sono è propriamente testi profetici si può suggerire di leggere il salmo 50 che è l'arringa e poi il salmo 51 che è la richiesta di ripristinare l'alleanza.

Nel libro di Esodo troviamo una prima forma di arringa profetica: sono le richieste formulate da Mosè, il primo dei profeti, al Faraone.

La storiografia

È senza dubbio il genere letterario più diffuso e importante per i libri biblici, tanto che la Bibbia è spesso citata come "storia biblica". Ma cerchiamo anzitutto di capire quale storiografia è in gioco.

La capacità di stendere una storia è possibile solo ad un pensiero che ha raggiunto una visione sintetica di tutti i frammenti costituiti dai diversi eventi accaduti lungo i secoli.

Il primo di tutti i problemi è quello di una cronologia lineare valida per tutti. Questo vuol dire raccordare le innumerevoli cronologie particolari a quella lineare universale. Infatti i vari popoli antichi misuravano gli anni a partire da eventi per loro importanti: l'incoronazione del re, una vittoria strepitosa contro i nemici, un terremoto, un disastro climatico e via dicendo.

Il superamento di questa concezione ha consentito di considerare la storia come una successione di eventi legati tra loro e non semplicemente come un grande calderone in cui pescare a piacere quello che serviva per l'insegnamento.

Per quel che ci riguarda dobbiamo allora distinguere tra verità ed esattezza che sono due modi diversi di sondare la realtà dei fatti.

La verità mira a raggiungere il senso dei fatti del passato perché sia utilizzabile per l'oggi: "Historia magistra vitae" si diceva.

L'esattezza punta alla precisione degli eventi che però restano muti e opachi come una sequenza di date imparate a memoria per superare un esame scolastico.

Le storiografie bibliche che, appunto, cercano il senso degli eventi tentano di esprimere il disegno di Dio sulla storia, che non vuol dire ignorarne l'esattezza, ma andare oltre.

A dire il vero, dentro le storiografie bibliche troviamo spezzoni più vicini al genere delle storiografie moderne. Ad esempio, alla storia della successione al trono di Davide in 2 Sam 6-20 e 1 Re 1-2. Questo racconto è per lo storico moderno una fonte molto precisa dei movimenti di potere che si sono avuti alla fine del regno di Davide: i fatti vengono messi in primo piano e vengono documentati con riferimenti accurati.

Il racconto didattico

Il racconto didattico è più difficile da determinare per la sua apparente parentela con la storia. Scambiandolo per "storia" è spesso stato usato per contestare verità storica della Bibbia.

Il racconto didattico deve essere considerato una sorta di parabola allargata; gli studiosi parlano di "parabola espansa", la quale può usare notizie storiche, accostando tra loro personaggi e situazioni che non avrebbero mai potuto essere contigui.

Mentre la narrazione storica mira a descrivere come sono andati i fatti. La finalità del racconto didattico è quella di illustrare una verità di fede, formulata come tesi da dimostrare, il più delle volte espressa da qualche discorso dei protagonisti e intrecciata più o meno palesemente nello svolgimento del racconto.

La dimostrazione viene svolta creando un racconto nel quale i protagonisti hanno ruoli ben caratterizzati.

Sono un esempio il ciclo di Giuseppe (Gn 37-50) e i libri di Giuditta, Tobia, Giona.

Oltre al senso del racconto: mostrare una verità di fede, vi sono due altri criteri che possono aiutare a distinguere il racconto didattico dall'opera storica.

1- La evidente inesattezza dei dati storici, che non è frutto di ignoranza dei dati, ma volontà di leggere i diversi periodi storici che presentano gli stessi problemi.

Per esempio il libro di Giuditta inizia con: «Nell'anno decimosecondo del regno di Nabucodonosor, che regnava sugli Assiri nella grande città di Ninive, Arpacsad regnava sui Medi in Ecbatana» (Gdt 1,1).

Quando questo libro viene scritto nel II° secolo a. C. tutti sapevano che Nabucodonosor era il re che aveva distrutto di Gerusalemme nel 585 a.C. Tutti sapevano che la capitale era Babilonia e non Ninive e che egli era un re babilonese e non assiro. Inoltre nessuno conosceva un re dei Medi chiamato Arpacsad. Ma al narratore non interessava l'esattezza storica, bensì creare un personaggio che fosse per eccellenza il nemico del popolo di Dio. Il suo scopo era quello di rivelare una sequenza che si ripete nella storia, quasi una legge della natura, per confortare il popolo del suo tempo che viveva sotto il tallone di Antioco Epifane (169-164 a.C.) il quale voleva modificare a suo uso anche la religione dei padri.

2- Il secondo criterio è l'abbondanza di elementi simbolici e anche favolistici. Non si ha paura a far entrare in scena Dio o i suoi angeli (Tobia) ed anche i nomi assumono funzione narrativa. Si prenda il libro di Giona: non vi sono nomi propri, eccetto il nome-programma del protagonista ( = "colomba"); non c'è alcuna datazione, a differenza degli altri libri profetici. Ninive, la grande città, è simbolo del potere opposto a Dio; Tarsis, che per gli ebrei erano le "Colonne d'Ercole" è simbolo dell'estrema lontananza da Dio; il pesce significa la morte e gli inferi.

Il genere liturgico

Molto importanti per il libro di Esodo sono le prescrizioni liturgiche che spesso assumono la forma di un racconto. Infatti la liturgia, in molti modi, assume la forma di memoriale di un evento del passato, per cui quello stesso evento viene ripreso e raccontato, magari in forma epica come uno scontro tra il bene e il male o un intervento prodigioso di Dio. Allora bisogna essere molto attenti a non trattare questi eventi come avvenimenti storici tout court.

Anche la nostra Messa, per esempio è memoriale della morte e risurrezione di Gesù, ma in questo caso non c'è niente di epico.

Ci sono anche lunghi capitoli che riportano normative che stabiliscono pedantemente anche nei minimi dettagli come devono essere costruiti spazi e oggetti di culto e soprattutto come si devono svolgere i riti.

Si veda ad esempio Es 25-32;35-40.

Nota conclusiva

Tutto questo può dare l'impressione che i racconti biblici siano solo delle favole. Ammettiamolo pure, ma la fede riconosce a queste "favole" di essere "Parola di Dio". E questo è oggetto del nostro stupore! Come se Dio ci dicesse: "Guarda che quando io mi muovo agisco così".

Per saperne di più.

G. Borgonovo, Il testo biblico per un approccio scolastico; SEI.

J: A. Soggin, Storia d'Israele, Paideia.

Nota esegetica 5 - Compatibilità Cristologica

Premessa

Nel leggere la Bibbia troviamo espressioni che risultano dure ai nostri orecchi: guerra santa, sterminio dei nemici, herem, lapidazioni, impiccagioni e così via, tutte attuate nel nome di Dio. Abbiamo perciò il problema di interpretarle correttamente. Cerchiamo di farlo sinteticamente in questo scritto.

L'ultimo versetto del Prologo di Giovanni dice:

«Dio finora nessuno l'ha mai visto/ il Figlio Unigenito / che è nel grembo del Padre / lui lo ha rivelato» Gv 1,18

Però, se Lui ha "rivelato" il Padre tutti quelli che sono venuti prima: patriarchi, profeti, sacerdoti, giusti, ecc. cosa hanno comunicato? non hanno "rivelato" anche loro?

Il versetto segnala subito una differenza sostanziale: «prima nessuno l'ha mai visto » mentre il Figlio Unigenito è addirittura «nel grembo del Padre». E questo ribadisce Gv 1,1.

Allora la rivelazione di Gesù è in grado di mettere a punto, di correggere, purificare tutte le rivelazioni precedenti dalle "precomprensioni" introdotte dalle varie culture in si sono manifestate. E non sono poche dato che stiamo parlando di un arco di tempo di quasi 2000 anni, da Abramo (circa 1800 a. C.) fino a Gesù.

"Precomprensione" nel nostro caso vuol dire che quando uno dice: "Dio" io so già di che cosa si parla perché io ho già la "mia" idea di Dio, ma appunto la "mia".

Se invece voglio sapere com'è Dio e come agisce devo "guardare" Gesù.

Ora, i vangeli non raccontano tutto ciò che Gesù ha fatto perché non sono una descrizione cronachistica, ma solo le parole e i gesti che hanno colpito i suoi discepoli e i suoi interlocutori, talvolta antagonisti. Sono questi gesti e queste parole che gli stessi discepoli hanno ritenuto essenziali tramandare a noi venuti dopo e costituiscono la memoria evangelica. In particolare essi ci hanno tramandato alcune "anomalie" rispetto alla cultura religiosa di quel tempo perché anche per loro sono state difficili da digerire. E infatti non hanno esitato a segnalarci anche le figuracce che essi hanno fatto, quasi per dirci: guardate che si prendono cantonate e bisogna fare fatica.

Passiamo in rassegna alcune di queste anomalie più importanti.

[ Chi non vuole seguire tutto lo sviluppo può passare alla conclusione]

I Anomalia - Comunione con i peccatori

Peccatori in quel tempo erano le persone colpite da discredito religioso o morale. E non occorreva molto per esserlo o diventarlo, bastava nascere ciechi o zoppi o prendersi la lebbra ecc. Un malato era peccatore o figlio di peccatori, vedi Gv 9 e il libro di Giobbe. Era sufficiente toccare una donna durante il mestruo o non lavarsi le mani fino al gomito prima di mangiare, per finire in una esclusione di tipo teologico, perché c'era anche la teoria che li considerava maledetti da Dio.

Queste persone erano escluse dai rapporti sociali e chi li frequentava diventava come loro.

Invece Gesù non esita a frequentare questi personaggi esclusi: entra nella casa dei pubblicani (Zaccheo), si lascia toccare da una prostituta (Maddalena), difende un'adultera che i benpensanti volevano lapidare, Egli deliberatamente viola queste prescrizioni e, per farla breve, diciamo che va a cercare tutte queste figure che stano sotto il segno dell'esclusione. Sono gesti che gettano il discredito su di lui come uomo di Dio, ma Egli mostra chiaramente e duramente quando è il caso, di non esserne intaccato. Anzi usa parole molto dure e taglienti verso coloro che lo chiamano al rispetto della tradizione. (Riportiamo solo questi versetti, ma è consigliabile leggere tutto il capitolo)

Mc 2,15 «Mentre Gesù stava a mensa in casa di lui, molti pubblicani e peccatori si misero a mensa insieme con Gesù e i suoi discepoli; erano molti infatti quelli che lo seguivano. 16 Allora gli scribi della setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori?». 17 Avendo udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori».

Sono rotture clamorose a riguardo della consuetudine. Ma Gesù insiste!

Vuol dire che queste "rotture" con il passato sono per lui molto importanti. Anzi essenziali!

II Anomalia - Univocità dei gesti di liberazione dal male

Tutti siamo pronti a sostenere che Gesù ha compiuto molti miracoli, ma questo termine non è usato nei Vangeli che invece parlano di guarigioni e cacciate dei demoni.

"Miracolo" è un termine molto ambiguo perché mette sullo stesso piano l'evento fausto e l'evento infausto verso l'uomo. Ci spieghiamo con un esempio.

Dopo che Elia è stato rapito verso il cielo su un carro di fuoco, Eliseo, il discepolo rimasto senza maestro resta per un po' di tempo a Gerico e poi leggiamo:

2 Re 2,23 «Di lì Eliseo andò a Betel. Mentre egli camminava per strada, uscirono dalla città alcuni ragazzetti che si burlarono di lui dicendo: «Vieni su, pelato; vieni su, calvo!». 24 Egli si voltò, li guardò e li maledisse nel nome del Signore. Allora uscirono dalla foresta due orse, che sbranarono quarantadue di quei fanciulli. 25 Di là egli andò al monte Carmelo e quindi tornò a Samaria».

La Bibbia di Gerusalemme intitola questo fatto come "Miracolo di Eliseo".

Bene, il teatro della rivelazione occupato da Gesù, cioè da Betlemme all'Ascensione non presenta mai, assolutamente mai, eventi di questo genere.

Se ci sono "miracoli" sono solo ciechi che vedono, zoppi che camminano, lebbrosi mondati, morti che risorgono.

E, importante, tutti questi gesti di Gesù sono coperti da un velo di discrezione; a qualcuno dice: "non dirlo a nessuno", a qualcun altro: "vai casa tua"... Sembra che Gesù voglia evitare il successo facile o trasformare la "liberazione di un uomo dal male" come strumento per acquisire un potere per sé.

Le guarigioni, a noi sembra impossibile, non hanno come fine il proselitismo o la propaganda.

Giovanni li chiama semplicemente "segni", cioè ci invita a vedere il contenuto, non il contorno.

Dobbiamo allora ricordare le "tentazioni nel deserto" (Mt 4 e paralleli) che gli sono suggerite da Satana: le pietre trasformate in pane, il buttarsi in caduta libera dal pinnacolo del tempio, il potere politico sul mondo intero accogliendone i suoi criteri (del mondo, cioè di Satana).

Tutte queste sono vie per il successo della missione che non liberano l'uomo dal male e lo lasciano ancora come prima e come sempre.

Che i cosiddetti "miracoli" siano solo "gesti di liberazione dell'uomo dal male" lo vediamo chiaramente quando si entra sulla scena della Passione. Lì non c'è nessun evento straordinario. Un soldato che cade dai gradini del Pretorio e si rompe una gamba, l'infartino ad un sacerdote o ad un funzionario romano avrebbero modificato radicalmente l'esito di quel processo... Ma non sarebbe emerso tutto l'orrore prodotto dal male / peccato. Uno che ha fatto solo del bene che viene crocifisso... in nome di Dio! E l'uomo non sarebbe stato liberato dal male, anzi qualcuno sarebbe stato colpito dal male. Qui che nel nome di Dio, a sostegno della sua causa, non accade neanche la sbucciatura di un ginocchio: neanche un miracolino piccolo piccolo

C'è un bel contrasto tra lo sbranamento di quarantadue bambini che hanno detto "crapa pelata" ad un profeta e quello che si svolge a Gerusalemme.

Divaricante! Assolutamente divaricante!

III Anomalia - Autorevolezza - exousia

Nella sinagoga di Cafarnao Gesù scaccia il demonio da un indemoniato. La scena dovette essere impressionante perché la gente commenta come segue:

Mc 1,27 «Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono!». 28 La sua fama si diffuse subito dovunque nei dintorni della Galilea».

La sorpresa degli uditori di Gesù si può cogliere se teniamo presente il metodo di insegnamento usato da rabbini e maestri di quel tempo che era fatto di continue citazioni di maestri precedenti, quindi una autorevolezza basata sul riferimento ai giusti e ai sapienti del passato, mentre molto raramente Gesù cita i maestri del passato.

Infatti siamo di fronte ad «Una dottrina nuova insegnata con autorità». Da sottolineare "novità" oltre che "autorità".

La gente di Cafarnao rileva una cosa sconcertante in Gesù: l'inaudita rivendicazione di pieni poteri a riguardo dell'interpretazione delle Scritture, della Legge e soprattutto delle tradizioni.

Infatti nessun profeta, compreso Mosè, si è mai presentato ai suoi interlocutori dicendo: "Io vi dico...", ma sempre con le formule del messaggero del tipo: "Dice il Signore" oppure "Oracolo di JHWH". Gesù invece afferma categoricamente: "Io vi dico..." o addirittura: "Vi fu detto, ma io vi dico..."

Tutto ciò che appartiene alla tradizione della verità di Dio è confermato o sospeso in relazione alla sua approvazione o negazione.

La seconda parte del versetto riguarda l'azione «Comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono».

Allora non si tratta solo di parole, ma anche di opere mai accadute prima, per cui vale l'espressione sintetica usata dai due discepoli che, dopo la Risurrezione, vanno verso Emmaus che lo definiscono: «Profeta potente in parole e opere davanti a Dio e davanti agli uomini» Lc 24,19.

Questa reazione delle persone semplici, come poteva essere la gente di Cafarnao, pescatori, lassù in Galilea, fa contrasto con le reazioni rabbiose che in seguito avverranno da parte di scribi, farisei, sadducei, a Gerusalemme.

Già da queste prime battute il conflitto appare inevitabile.

IV Anomalia - Legittimazione della speranza dell'uomo nel bisogno

L'autorevolezza di Gesù non è destinata ad affermare il suo potere, a specificare la sua grandezza, ma a sostenere e legittimare la speranza di una pienezza di vita di ogni uomo iniziando da quelli che sono nelle difficoltà: malati, emarginati, vecchi, peccatori, ecc.

Il desiderio di una vita che non sia meno che eterna, per Gesù è assolutamente pertinente. Eterna non definisce solo un tempo senza fine, ma l'insieme di tutto ciò che l'uomo può desiderare. Anche per questo egli risuscita i morti: Lazzaro, la figlia di Giairo, il figlio della vedova di Naim, ecc.

Anche all'uomo che si trova nella condizione più misera ed estrema Gesù assicura la speranza di un oltre, l'apertura di una futuro ulteriore.

Il desiderio di vita buona è sempre da lui apprezzato e sostenuto mentre l'idea precedente era del tipo: "Sei nato cieco, allora tu o qualcuno dei tuoi ha peccato quindi resta cieco perché sei un maledetto".

Un altro strappo netto verso la tradizione!

V - Anomalia del discepolato

L'uso dell'epoca era che i genitori pregassero un maestro che istruisse il figlio facendolo suo discepolo. Questo non avveniva molto pacificamente: il maestro sottoponeva il neofita a dure prove, esigeva un compenso molto salato e bastava un niente per rimandarlo a casa.

Gesù è del tutto fuori dal coro. Alcuni stanno pescando, altri stavano assettando le reti, un altro era seduto al banco delle tesse, altri gli chiedono dove abita e poi "stettero con lui", ecc.

A nessuno di loro sono richiesti titoli accademici, percorsi religiosi precedenti, esame vocazionale, colloquio con uno psicologo, basta invece un semplice "Vieni e seguimi".

Forse una scelta casuale, oppure no, oppure "volutamente " casuale... e uno aveva anche la moglie e relativa suocera.

E loro gli trotterellano dietro per tre anni: a volte capiscono, a volte lo contestano, ma tengono duro.

Alla fine uno lo tradisce, l'altro lo rinnega e tutti, tranne il ragazzino, tagliano la corda.

Però a loro è stata affidata la parola della speranza... e non pare sia stato un fiasco!

Più anomalo di così!

VI - Anomalia della preghiera

Anche il suo modo di pregare è del tutto anomalo a riguardo della tradizione.

Un maestro che si rispetti deve pregare insieme a tutti i suoi discepoli, magari sulle piazze così che tutti possano vedere ed imparare. Dovrebbe lasciare un bel libro di preghiere, magari con la musica, così che tutti possano dire: ma che bravo! E invece no!

«Non fate come gli ipocriti che pregano nelle piazze... ma quando preghi entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto... ». Mt 6,5 ss

Assolutamente divaricante! Ed è esattamente quello che fa lui.

In diversi momenti si allontana dai suoi «e da solo pregava».

Una sola volta chiede a tre dei suoi di pregare con lui, ma loro si addormentano e anche quella volta resta solo. Di lì a poco sarà arrestato!

Però in questo caso qualcuno dei tre sente come Gesù chiama Dio: «Abbà Padre» (Mc14,36).

È l'appellativo degli affetti famigliari. Il termine ebraico indica la tenerezza che c'è tra un papà e il suo piccolino. Ed è stupendo e dobbiamo ringraziare Marco che lo ha registrato.

A dire la verità una preghiera ce l'ha lasciata, ma hanno dovuto quasi strappargliela di bocca. Lui stava pregando in disparte come al solito e discepoli riescono a metterlo con le spalle al muro: "Giovanni B. ha insegnato a pregare ai suoi discepoli e tu..." E lui consegna loro il Padre nostro. Tutto qui!

Anche per la preghiera l'intenzione di Gesù è di evitarne al fine di legittimare la sua rappresentanza di Dio, ma di manifestare la "dedizione incondizionata di Dio" stesso verso ogni uomo, per cui anche la preghiera non può essere che un gesto di estrema confidenza personale verso l'Abbà... che coincide con il desiderio di compiere la Sua volontà.

Più anomalo di così!

VII - Anomalia rispetto a Giovanni Battista e i profeti precedenti

Possiamo pensare il Battista come ultimo rappresentate dei profeti dell'Antico Testamento nel quale si concentra in qualche modo il loro stile di predicazione.

Il senso del messaggio di Giovanni B. si può sintetizzare in questo modo: "Sta per arrivare il Regno di Dio perciò dovete fare penitenza e convertirvi perché quello sarà un giorno di giudizio, un dies irae. Razza di vipere, la scura è già posta alle radice dell'albero e chi non si dà da fare sarà tagliato fuori" (Vedi Mt 3 e paralleli).

Arriva Gesù e dice: "Beati i poveri... il Regno di Dio è in mezzo a voi... allora adesso potete convertirvi..."

Vale a dire: non è la conversione che fa venire il Regno di Dio, ma è il Regno che rende possibile la conversione.

In sostanza, grazie a Dio, il suo Regno non dipende da noi perché altrimenti...

Divaricante!

E Giovanni va in fibrillazione per cui manda a Gesù dei messaggeri: «sei tu quello che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro»?

Risposta: «I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati... ai prigionieri è annunciata la liberazione».

Allora il Regno di Dio coincide con la liberazione dal male, ogni male perché per Gesù Dio è questo e nient'altro che questo.

E proprio per questo Egli può rappresentarlo

1- in mezzo ai peccatori senza paura di esserne contaminato

2- attraverso i segni di liberazione dal male (non semplici miracoli)

3- con un'autorevolezza inaudita nei confronti della tradizione religiosa precedente

4- legittimando la speranza di vita dell'uomo nel bisogno

5- e i discepoli devono apprendere questa figura di Dio che non si impara sui libri

6- ma in una relazione continua e segreta con Dio coltivata nella forma dell'Abbà

VIII - Anomalia della rappresentanza di Dio

Tutto quanto detto può essere riassunto dicendo che Gesù si presenta sulla scena religiosa con una pretesa di alto profilo: essere il rappresentate assoluto di Dio. Ma le sue credenziali non sono quelle tipiche della divinità: fulmini, tuoni, incenerimento di avversari, qualche segno nei cieli, almeno un terremotino... Per dirla con il linguaggio della filosofia, i segni di un Dio alla Feuerbach, che per molti versi coincide con l'idea di Dio esistente nell'immaginario collettivo di tutti i tempi, compresi i nostri, anche se siamo venuti dopo.

1- Il piano dei sacerdoti e dei capi del popolo

I sacerdoti, i capi del popolo e ci mettiamo anche il procuratore romano Pilato perché siamo in un regime tipicamente teocratico, organizzano una dimostrazione teologica. Se lo si condanna alla pena capitale si giunge alla verità perché se viene da Dio, Egli verrà in suo aiuto e impedirà che gli si faccia del male; se in vece è un impostore morirà come un cane. In entrambi i casi il problema è risolto.

Ovviamente essi pensano che la verità sia la seconda.

2- I discepoli di Gesù

Paradossalmente anche i discepoli condividono la stessa teologia, ma sono sicuri come l'oro che al momento buono Gesù tirerà fuori tutte le sue artiglierie, farà fuori tutti gli avversari e finalmente instaurerà il suo regno che dominerà tutta la terra.

Abbiamo racconti evangelici che ci fanno intendere questa teologia, anche se quando vengono messi per iscritto qualche decennio dopo, probabilmente si vergognavano di avere pensato così.

La IV sezione del vangelo di Luca presenta l'inizio del viaggio finale che porterà Gesù a Gerusalemme e devono attraversare un villaggio di samaritani:.

Lc 9,51 «Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, si diresse decisamente verso Gerusalemme 52 e mandò avanti dei messaggeri. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per fare i preparativi per lui. 53 Ma essi non vollero riceverlo, perché era diretto verso Gerusalemme. 54 Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». 55 Ma Gesù si voltò e li rimproverò. 56 E si avviarono verso un altro villaggio».

Sono già tre anni che vanno dietro a Gesù, ma sono ancora sintonizzati sul prima: incenerire qualcuno fa sempre un bel effetto ai fini della propaganda!

D'altra parte dopo la Passione, la Morte e la Risurrezione ed essere stato con loro altri 40 giorni al momento dell'Ascensione la loro preoccupazione è ancora quella:

At 1,6 «Così venutisi a trovare insieme gli domandarono: «Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele?». 7 Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, 8 ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra». 9 Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo».

Più chiara è la cosiddetta "Confessione di Cesarea"

Mc 8,27 «Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo; e per via interrogava i suoi discepoli dicendo: «Chi dice la gente che io sia?». 28 Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti». 29 Ma egli replicò: «E voi chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». 30 E impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno.

31 E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire, ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare. 32 Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte, e si mise a rimproverarlo. 33 Ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: «Lungi da me, satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».

Il rimprovero a Pietro la dice lunga: ritiene che Gesù, il suo eroe, sia colto non tanto da un momento di stanchezza, ma da una vera e propria crisi di fede e lo rimprovera: "Come? noi ti abbiamo seguito fin qui perché vogliamo ricostruire il regno d'Israele e tu adesso ti tiri indietro"? Che guarda caso è esattamente la terza tentazione proposta da Satana nel deserto: un governo universale che domini su tutto il mondo...

E Pietro si becca del "Satana"! Da Uno che aveva affermato: «chi dice "raca" (sciocco) al suo fratello è degno del fuoco della Geenna (discarica dei rifiuti di Gerusalemme)».

3- La posizione di Gesù

Gesù si trova all'incrocio di un dilemma drammatico che riguarda la fedeltà / infedeltà alla sua testimonianza

Se Gesù resta fedele testimone all'immagine del Dio Abbà che ha praticato per tutta la sua vita, deve lasciarsi sopraffare dagli avversari e così tradire la fede che i discepoli hanno posto in lui.

Se tradisce la figura del Dio Abbà i suoi discepoli continueranno ad avere fede in lui, non subiranno dispersioni; certo dovrà fare fuori qualche sacerdote o capo del popolo, qualcosa non tanto grave perché tutto sommato è a fin di bene. Ma in questo modo però continuerebbe a sopravvive nell'uomo l'altra immagine di Dio, quella di un Dio che guarisce o ammazza, che benedice o maledice a seconda dei suoi disegni o capricci... che tanto «quanto il cielo è alto sopra la terra tanto lontano sono i pensieri di Dio dai nostri» come dice Isaia.

Come si vede è in gioco fede e tradimento in entrambi i casi... e due figure radicalmente diverse di Dio.

Essere fedele alla sua testimonianza tradendola nella figura della sopraffazione.

Essere fedele alla sua testimonianza tradendola nella figura nella figura dell'essere sopraffatto.

Ma possiamo dire anche:

essere infedele alla testimonianza del Dio Abbà introducendo per la prima volta una sopraffazione violenta verso i suoi oppositori infliggendo loro del male, cioè se fino ad oggi ha dato la vista ai ciechi, accecarne qualcuno, azzopparne altri, ecc.

Oppure: essere fedele alla testimonianza del Dio Abbà lasciandosi sopraffare? Sì, ma poi chi sostiene il suo buon diritto? E che ne sarà poi di quelli che fino ad oggi l'hanno seguito?

E poi tutte le sue parole saranno giudicate false, i gesti di liberazione dal male fasulli o opere del maligno.

Passi pure essere sopraffatto, ma qui si tratta di essere sopraffatto nel nome di Dio... e tutta la baracca che va a ramengo! Questo dilemma è la ragione delle lacrime e del sangue del Getsemani.

Poiché Gesù sceglierà quest'ultima ipotesi, di fronte a Pilato produce un disastro di autodifesa e di fronte ai sommi sacerdoti fa una figura meschina. Non appare per niente «profeta potente in parole ed opere», ma un poveraccio confuso.

E i discepoli che non vedono alcuna reazione, alcun miracolo si sentono autorizzati a pensare: "è proprio venuta meno la sua fede"... e restano scandalizzati.

L'uscita dal dilemma

Gesù esce dal dilemma anticipando con un simbolo reale la sopraffazione: si consegna alla memoria dei suoi come Pane e Vino separati, che significano, nella ritualità del tempio, una morte violenta . E i discepoli dovranno poi rileggere tutto questo alla luce di quanto avverrà il giorno dopo: «un profeta potente in parole ed opere» che non apre bocca e si lascia crocifiggere proprio come un poveraccio qualunque, anzi: come un malfattore qualunque. La compagnia dei due ladroni crocifissi con lui la dice lunga!

La consegna ai discepoli sta proprio in quel «fate questo in memoria di me» che non indica semplicemente un gesto liturgico ma soprattutto una scelta di vita.

Il «fate questo in memoria di me» è bene interpretato da Luca

Lc 22,24 «Sorse anche una discussione, chi di loro poteva esser considerato il più grande. 25 Egli disse: «I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. 26 Per voi però non sia così; ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve. 27 Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve».

Sono parole che vogliono dire: "Io non voglio instaurare un dominio politico o religioso o morale come fanno i re e i sacerdoti che tutti si riferiscono ad un Dio nel nome del quale poi giustificare ogni loro violenza e sopraffazione perché quello è il "loro" Dio si chiami pure: Shaddai, El, Dio dei Padri, JHWH, Allah, Essere Supremo, Assoluto, Motore Immobile, Grande Entone che governa il mondo, ecc. Questo è il Dio che sta nell'immaginario collettivo, ma che non ha nulla a che fare con il Dio Abbà Padre la cui essenza è dedizione incondizionata. E appaia molto chiaramente che è quel loro dio che fa crocifissi, mentre il Dio Abbà, se proprio un crocifisso ci deve essere è disposto a prendersi Lui la croce. Ma neanche un grammo di male sarà inflitto ad un uomo nel suo nome".

Questo vuol dire e viene a costare la difesa dell'immagine del Dio di Gesù!

Giovanni è forse più radicale nell'elaborare il tema del servizio perché invece del racconto dell'istituzione dell'Eucaristia riporta la "Lavanda dei piedi"

Gv 13:1 «Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. 2 Mentre cenavano, [...]4 si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. 5 Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. [...] 12 Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? 13 Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. 14 Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. 15 Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi».

Nel dialogo con Pietro che non permette che gli lavi i piedi dice: «Quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». Non è lo stesso senso del «fate questo in memoria di me»?

Si noti la dissimmetria: «Come ho lavato i piedi a voi», non voi lavateli a me, ma «lavateli l'un l'altro»

Proprio come il Comandamento Nuovo del v 34 «Come ho amato voi» non voi amate me ma «amatevi gli uni gli altri».

Conclusione

Abbiamo cercato di evidenziare brevemente ciò che Gesù ha fatto per comunicarci la "sua" immagine di Dio, quella che egli conosce fin dal "principio" (archè Gv 1), l'immagine del Dio Abbà Padre.

Par fare questo non solo si è incarnato, ma ha dovuto fare anche un grande lavoro e una grande fatica per contrastare le precedenti immagini di Dio sedimentate nell'immaginario collettivo, fino a "consegnarsi" alla morte di croce.

La lezione è stata compresa? Non del tutto se ancora all'interno del Nuovo Testamento troviamo il racconto di Anania e Saffira (At 5) nel quale per una menzogna restano fulminati prima l'uno e poi l'altra.

La causa? Avere mentito allo Spirito Santo.

Certo, gli esegeti ci dicono che è un racconto didattico, ma qui non c'è lo Spirito di Gesù, la fatica di Gesù viene vanificata e lo Spirito Santo ne esce male.

Abbiamo sempre la necessità di purificare la nostra idea di Dio e in passi come questo o come quello di Eliseo dobbiamo decidere se uscire con Gesù e il Dio Abbà Padre o restare con il Dio dei filosofi, il Giustiziere, il Dio Vendicatore, il Dio di Feuerbach, ecc. Ma in questo caso tutte le nostre preghiere, i nostri sacrifici, le nostre penitenze non si sa dove ci possano portare perché lasciate al capriccio di un dio Imprevedibile.

L'Eucaristia, memoria di ciò che Gesù ha fatto dovrebbe istruirci e rammentarcelo ogni volta.

Nota esegetica 6 La Bibbia e il tempo novembre 2013

Abbiamo avuto modo di segnalare nel contesto delle letture relative alla Prima Pasqua, (vedi lettura 25), che in quell'occasione si ha l'invenzione del tempo lineare e l'abbandono del tempo naturistico, ciclico, ripetitivo, tipico del mondo agricolo, legato al succedersi delle stagioni.

Tuttavia pur se la nostra concezione del tempo viene dalla Bibbia, il rapporto della Sacra Scrittura con il tempo stesso non è propriamente il nostro. Noi abbiamo acquisito una precisa idea di storia secondo la quale gli avvenimenti devono essere collocati nella loro precisa successione temporale. Basti pensare alle "date" che si devono imparare per le interrogazioni e gli esami di storia. Però questo bisogno di precisione storica nasce solo verso la fine del '700 insieme alle periodizzazioni: Medioevo, Rinascimento, ecc. Ma sia chiaro: un medievale non ha mai saputo di essere "medievale"!

La Bibbia, invece, attribuisce agli avvenimenti storici e di conseguenza anche al tempo, un significato teologico, il che ha consentito ai redattori di spostare avanti e indietro i fatti per sostenere il "loro" disegno teologico.

Se ora consideriamo l'Antico Testamento secondo la suddivisione ebraica in tre parti abbiamo:

1- La Torah o Legge, corrispondente al Pentateuco

2- I Nevihim o Profeti, che nella suddivisione ebraica contengono anche i libri storici come Giosuè, Giudici, Re...

3- Ketubim o Altri Scritti, corrispondenti grosso modo ai Libri Sapienziali: Qoelet, Salmi, Giobbe...

Ora seguiamo quanto scrive P. Beuchamp, L'uno e l'altro testamento, vol. 1, pg 157 ss, Paideia:

«Il rapporto con il tempo non è lo stesso per la Legge, i Profeti, la Sapienza.

La Legge antidata le leggi in modo spregiudicato perché sotto l'immagine dell'inizio nasconde l'origine.

Il Profeta mostra le condizioni di emergenza della Parola nel suo tempo usando la cronologia universale degli astri e della storia.

La Sapienza fa un discorso a-cronico o pan-cronico.

La Legge pone un "prima". Il Profeta pone un "adesso". Il Sapiente parte da un "sempre".

In questo modo tutta la Legge "diventa" opera di Mosè. Infatti fino al 700 e oltre si credeva che Mosè fosse l'autore di tutto il Pentateuco. La Sapienza sarebbe tutta opera di Salomone, il re saggio per eccellenza.

Il Profeta, inviato da Dio, parla nel suo tempo, del suo tempo».

Si noti come all'inizio di quasi tutti i libri dei profeti è ricordato il nome del re e l'anno del regno e spesso anche il luogo.

Siccome Esodo fa parte della Torah, tralasciamo Profeti e Sapienza e cerchiamo di capire come essa (Torah) è strutturata in relazione al tempo. Lo facciamo seguendo la traccia di G. A. Borgonovo, Torah e storiografie dell'Antico Testamento, LDC , pg 93 ss.

La Torah narra il passato partendo addirittura dalla Creazione perché essa diventi Rivelazione e norma di ogni momento della creazione stessa.

In questo modo nel passato trovo il senso del presente, quindi la mia identità e l'identità di Dio (Es 34,5-9). E questa riflessione avviene durante e nel post-esilio quando non c'è più il re, il Tempio è distrutto e Gerusalemme è un cumulo di rovine.

Così ripensando al suo passato, Israele scopre la propria identità di popolo liberato da un Dio che si è rivelato come Elohim nella Creazione, come El Shaddai ai Patriarchi e come JHWH nell'Esodo.

È un popolo chiamato dalla schiavitù (abodah) al servizio (abodah). Ma un servizio che si esercita attraverso due verbi: abodah, servizio, appunto, e shamar: osservare, custodire... Che cosa? Il Comandamento dell'Alleanza.

Abbiamo poi la risalita fino alla Creazione il cui scopo non intende informare sulla nascita del kosmos, ma vuole mostrare qual è la natura dell'uomo, il suo Essere. Dice Borgonovo: «è una grammatica dell'essere che chiede di essere attuata in ogni momento dell'esserci».

Anche la filosofia greca cercava l'origine dell'Essere, l'Archè, il principio. Così come la Bibbia che parte da "bereshit", «In "principio" creò Dio il cielo e la terra...». Ma Giovanni si spinge oltre perché va ad un "principio" ancora più lontano.«En archè en ho Logos...»: «In principio era il Verbo... e tutto fu fatto per mezzo di Lui». Allora la creazione non è l'origine. C'è un originario ancora più remoto.

In questo quadro i racconti dei Patriarchi, ancora nomadi, fondano la "premessa" della liberazione dalla "casa di schiavitù" e della "promessa" di "una Terra in cui scorre latte e miele".

Ma è una Terra il cui possesso è precario perché sempre condizionato dallo "shamar", osservanza e custodia del Comandamento dell'Alleanza. Se esso viene trasgredito c'è sempre un Faraone di turno pronto a riportare il popolo in Egitto, si chiami pure Assiria o Babilonia o quello che si vuole.

Per questo il libro del Deuteronomio, l'ultimo della Torah, ribadisce continuamente l'alternativa tra possesso e perdita della Terra e, più radicalmente l'alternativa tra vita e morte.

Dt 9,1 Ascolta, Israele! Oggi tu attraverserai il Giordano per andare a impadronirti di nazioni più grandi e più potenti di te, di città grandi e fortificate fino al cielo, 2 di un popolo grande e alto di statura, dei figli degli Anakiti che tu conosci e dei quali hai sentito dire: Chi mai può resistere ai figli di Anak? 3 Sappi dunque oggi che il Signore tuo Dio passerà davanti a te come fuoco divoratore, li distruggerà e li abbatterà davanti a te; tu li scaccerai e li farai perire in fretta, come il Signore ti ha detto. 4 Quando il Signore tuo Dio li avrà scacciati dinanzi a te, non pensare: A causa della mia giustizia, il Signore mi ha fatto entrare in possesso di questo paese; mentre per la malvagità di queste nazioni il Signore le scaccia dinanzi a te. 5 No, tu non entri in possesso del loro paese a causa della tua giustizia, né a causa della rettitudine del tuo cuore; ma il Signore tuo Dio scaccia quelle nazioni dinanzi a te per la loro malvagità e per mantenere la parola che il Signore ha giurato ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. 6Sappi dunque che non a causa della tua giustizia il Signore tuo Dio ti dà il possesso di questo fertile paese; anzi tu sei un popolo di dura cervice.

Però Dio è sempre fedele alle sue promesse e quando il popolo dell'Alleanza la trasgredisce perde la Terra; ma quando si pente e ritorna a JHWH la Terra gli viene restituita:

Dt 11,8 Osserverete dunque tutti i comandi che oggi vi do, perché siate forti e possiate conquistare il paese che state per entrare a prendere in possesso 9 e perché restiate a lungo sul suolo che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri e alla loro discendenza: terra dove scorre latte e miele.

Il Deuteronomio e con esso la Torah si chiude prima dell'entrata nella Terra.

Un solo uomo non la perderà mai: è Mosè che dalla vetta del Nebo contempla quella grande distesa si fiumi e valli e lì si chiudono i suoi occhi. L'impresa per la quale è stato chiamato da JHWH è stata completata: la terra è portata di mano, basta attraversare il Giordano.

Ora tentiamo una conclusione

Se questo è il disegno che avevano in testa i redattori della Torah, i quali hanno "violentato" la storia, sorge per noi il problema di come leggere questo scritto. Dobbiamo tenere conto delle scansioni della storia facendone una lettura diacronica oppure dobbiamo leggere il testo così come ci è pervenuto, lettura sincronica?

In questo secondo caso si tratterebbe di leggerlo come hanno fatto fino al '700 coloro che ci hanno preceduto che non avevano la nostra sensibilità circa la storia.

Oggi l'esegesi ritiene che si debbano prendere le distanze dalla lettura diacronica se essa intende contestare il testo ricevuto, mentre è da apprezzare se aiuta a comprendere meglio il senso del messaggio biblico. Che vuole anche dire: tenere conto della "storia della rivelazione", proprio perché la rivelazione è stata comunicata secondo un disegno storico e non tutta in una volta .

Una lettura sincronica che esclude la storia, in fondo, è come se ritenesse che la rivelazione è stata consegnata ad un autore, un agiografo seduto a tavolino davanti ad un papiro che, ispirato da Dio, compilava i vari testi così appare in certi affreschi che raffigurano, ad esempio, Mosè o gli evangelisti in quel modo.

L'ispirazione, invece, è una realtà molto più complessa perché riporta l'esperienza di Dio che hanno fatto più persone nelle situazioni più disparate della vita, che è diventata racconto, poi scritto, poi gli scritti insieme ad altri racconti hanno portato alla redazione di nuovi documenti, e così via. Ad esempio, se guardiamo al vertice della rivelazione che è Gesù Cristo, Lui non ha scritto un rigo.

Allora nel nostro caso possiamo dire che anche i redattori che hanno composto la Torah strutturandola con l'idea di tempo di cui abbiamo detto, erano ispirati quindi sotto l'influsso dello Spirito. Loro possono avere commesso tutti gli errori ortografici, di composizione e comunque sempre orientati dal loro punto di vista e tuttavia erano ispirati. Il sacro testo è uscito dalla loro penna. Noi non possiamo modificare neanche una iota.

Ecco cosa dice un documento ufficiale: Pontificia Commissione Biblica, L'interpretazione biblica nella Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, pg35-36, 1993.

«Circa l'inclusione nel metodo [esegetico] di un'analisi sincronica dei testi, bisogna riconoscere che si tratta di un'operazione legittima perché è il testo nel suo stadio finale che è espressione della Parola di Dio e non una redazione anteriore. Ma lo studio diacronico rimane indispensabile per far comprendere il dinamismo storico che anima la Sacra Scrittura e per manifestare la sua ricca complessità: per esempio il Codice dall'Alleanza (Es 21-23) riflette uno stato politico, sociale e religioso della società israelitica diverso da quello che riflettono le altre legislazioni conservate nel Deuteronomio (Dt 12-26) e nel Levitico (Codice di Santità Lv 17-26). Bisogna ricordare che alla tendenza storicizzante, che si rimproverava alla esegesi storico-critica non succeda l'eccesso inverso: la dimenticanza della storia da parte di un'esegesi esclusivamente sincronica.

In definitiva lo scopo del metodo storico-critico è quello di mettere in luce, in modo soprattutto diacronico, il senso espresso dagli autori e redattori. Con l'aiuto di altri metodi e approcci, esso apre al lettore moderno l'accesso al significato del testo della Bibbia così come l'abbiamo».

Tutto questo vuol dire che non ci deve sconcertare scoprire che dal punto di vista storico, la Prima Pasqua non è avvenuta nella notte che ha preceduto la fuga dall'Egitto o che nelle teofanie del Sinai manca il "Vitello d'oro", come mostra la lettura diacronica, che ovviamente ha il suo senso. Anche perché il "Vitello d'oro" storico riguarda i due idoli costruiti da Geroboamo, dopo la divisione del Regno, a Betel e Dan (1Re 12,26-33) in opposizione al Tempio di Gerusalemme.

Ma non possiamo fermarci lì. L'insieme della lettura diacronica e sincronica ci mostra chiaramente l'intenzione e l'ammonizione dell'agiografo diretta al lettore di tutti i tempi, quindi anche a noi del XXI secolo.

Egli ci dice: guarda che il popolo già al momento della sua nascita come popolo, appena ricevuta la Legge dell'Alleanza, si è costruito un idolo. Anche tu, se non stai attento, rischi di fabbricarti, nei momenti più impensati, il tuo Vitello d'oro, anche se lo chiami: carriera, soldi, sesso, i-pod, i- pad o internet, ecc..

Nota esegetica 7 I salmi imprecatori

Nella note esegetica 5 abbiamo sostenuto che la lettura della Bibbia deve essere cristologicamente compatibile.

Vale a dire che noi interpretiamo le Scritture dal punto di vista di Gesù Cristo perché Lui è il vero ermeneuta di tutta la Parola di Dio.

Ne segue che la nostra lettura della Bibbia è condizionata dall'idea che nutriamo a riguardo di Gesù Cristo.

Certamente Gesù era buono, ma la sua bontà non corrisponde con il "buonismo" o il "politically correct" oggi imperanti in ogni comunicazione pubblica.

Gesù era buono ma non buonista.

Nei vangeli vi sono passaggi che dovrebbero dissolvere certe idee magari legate a sacre immagini mielose e sdolcinate.

Quando si tratta di trattare il male o i malvagi Gesù non esita a ricorrere a parole, a invettive e a mezzi molto, ma molto severi.

Di uno dice: « Guai a quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo viene tradito! Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato» Mt 26,24

Ad un altro: «È, inevitabile che vengano scandali, ma guai a colui a causa del quale vengono; sarebbe meglio per quell'uomo si legasse una macina di mulino e sia gettato nel mare» Lc 17,1

Ai ricchi dice più volte: «Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione» Lc 6,24, invettiva del "discorso della montagna" che da alcuni viene fatto passare come decalogo del buonismo.

Dice anche: «Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a portare pace, ma una spada»Mt 10, 34-39.

Gesù arriva anche a praticare la violenza fisica con i venditori del tempio:

«Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e i cambiavalute seduti al banco. 15 Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi, 16 e ai venditori di colombe disse: «Portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato» Gv 2, 14.

Un Gesù "buonista" che sta lì a preparare con cura una sferza di cordicelle per prendere a frustate i venditori... lo togliamo dal Vangelo? Oggi diremmo che è un affronto alla libertà d'impresa.

La minaccia: "guai" indirizzata a scribi, farisei, sadducei e capi dei popoli è usata moltissime volte; più esattamente in tutto il Nuovo Testamento è presente 50 volte e ben 32 volte è pronunciata da Gesù. Al contrario la parola "pace" è usata 26 volte e "amore" solo 9 volte.

Il racconto del "Giudizio universale" di Mt 25 dovrebbe farci riflettere circa l'atteggiamento del Buon Pastore nei confronti del male e di chi opera il male.

La Bibbia è intransigente verso il male e chi non si pente di averlo compiuto.

Ma scandalizza la nostra sensibilità quando essa sostiene colui che lo ha subìto di chiedere a Dio di essere vendicato. Sì, certo, una vendetta, però non eseguita direttamente dall'offeso, ma affidata al giudizio di Dio.

Questo troviamo soprattutto nei Salmi. Ora, se i salmi sono il modo in cui Dio ama essere pregato proprio perché sono "Parola di Dio", e tra di essi troviamo alcuni che suonano duri alle nostre orecchie, non dovremmo fare le anime belle che li eliminano, ma dovremmo provare a calarci nella situazione di colui o coloro che quel male l'hanno subito.

In breve, non possiamo permetterci di mutilare la Parola di Dio senza avere cercato spiegazioni e giustificazioni che gli studiosi possono offrire.

Per questo riteniamo opportuno riportare quanto scrive Enzo Bianchi, priore della comunità monastica di Bose, nota per la profonda spiritualità biblica, che egli tratta nell'opuscolo, "Pregare i salmi", Gribaudi, pag 37ss.

«E concludiamo queste osservazioni sui salmi come preghiera cristiana con una nota sui salmi imprecatori: i cristiani hanno avuto difficoltà a pregarli e soprattutto oggi pretendono di qualificarli come salmi precristiani, facenti parte di una rivelazione imperfetta, quando non arrivano a parlare di preghiera non cristiana. E qui noi diventiamo forzatamente polemici a motivo dello zelo per la parola di Dio.

Nel nuovo breviario tre salmi sono stati addirittura tolti e in molti altri sono stati tralasciati versetti considerati impossibili a pregarsi. Io capisco lo zelo pastorale di chi ha compiuto tale riforma, ma non posso approvarlo. Di fatto, con questo provvedimento di epurazione, invocato con superficialità anche dai sedicenti rinnovatori postconciliari, si mettono in causa i padri ebrei e li si giudica incattiviti per la troppa umiliazione subita; si dichiara che la loro preghiera era selvaggia e non secondo la rivelazione.

Ma se oggi questi salmi ci disgustano, forse è perché non li abbiamo capiti.

Certo, darli tali e quali da pregare significa dare pietre ai figli che chiedono pane, ma non darli significa diminuire la loro razione di pane. E poi, se oggi i salmi imprecatori non sono di moda, per dei cristiani che non conoscono l'oppressione ma hanno la tendenza a diventare oppressori, per dei cristiani che vivono in società del benessere e dell'opulenza, domani quale altra parte della Scrittura non sarà di moda? Per me questo è un cedimento, perché la parola di Dio non si mutila, semmai la si riceve in silenzio e la si dice sottovoce come fanno molte sinagoghe ebraiche, proprio per i salmi imprecatori, lasciandoli al mistero di Dio. Ma non li tralasciano. Chi ci autorizza a togliere l'apice o lo iota che Cristo ha dichiarato che non sarà tolto dalla Scrittura? Certo, se noi non li capiamo, se nelle assemblee li proclamiamo e li cantiamo senza aver educato alla comprensione i fedeli, ci sentiremo dire, come è successo in un monastero, da parte di giovani che avevano partecipato all'ufficio notturno dei monaci: «Perché vi alzate alle tre di notte per dire tutti questi insulti e fare tante maledizioni?».

Ma non si risolve il problema togliendoli e cancellandoli come se non fossero Parola di Dio. E poi siamo così sicuri che nel Nuovo Testamento questo genere letterario di esortazione profetica contro i cattivi sia scomparso? Non troviamo forse sulla bocca di Cristo espressioni riprese dai salmi di imprecazione e di condanna?

Quell'imprecazione: «Su di essi cada vergogna per sempre, confusione e perdizione!» del Sal 83,18 non è ripresa da Gesù in Mt 25,41?